Recevez nos newsletters

Formation, Management, Commercial, Efficacité pro

Abonnez-vousYou are using an outdated browser. Please update your browser for a better experience

« Un objectif sans plan n’est qu’un souhait. » écrivait Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince.

Dans le secteur de la gestion de projet, beaucoup d’équipes font face au défi de transformer leurs ambitions en actions concrètes. Or, sans une méthode claire, même les meilleures intentions restent des vœux pieux.

L’organigramme des tâches (OT), ou Work Breakdown Structure (WBS), apporte cette solution : il décompose le projet en livrables et activités pilotables. Résultat ? Une vision partagée, une meilleure répartition des responsabilités et un pilotage solide qui augmente les chances de réussite.

Cet article vous livre 5 conseils pour construire un organigramme des tâches efficace, applicable dès que vous devez structurer un projet et éviter de « naviguer à vue ».

L’organigramme des tâches (ou Work Breakdown Structure) est le découpage du projet en tâches et activités opérationnelles. Il répond à une question simple mais cruciale : "Que faut-il faire pour réaliser les livrables du projet ?".

L’organigramme des tâches permet de :

L’OT est le socle sur lequel repose tout le plan de réalisation du projet.

Un OT bien conçu est structurant pour tout le reste du projet. Il influence directement :

Le budget (en estimant les charges liées aux tâches),

Le planning (via l’enchaînement logique des tâches),

Le pilotage des ressources (en identifiant qui fait quoi),

La communication (en donnant une vision partagée).

L’analyse des risques (en repérant les zones critiques),

Sans organigramme des tâches, on avance à l’aveugle dans un projet.

Voici 5 conseils pour réaliser efficacement votre organigramme des tâches.

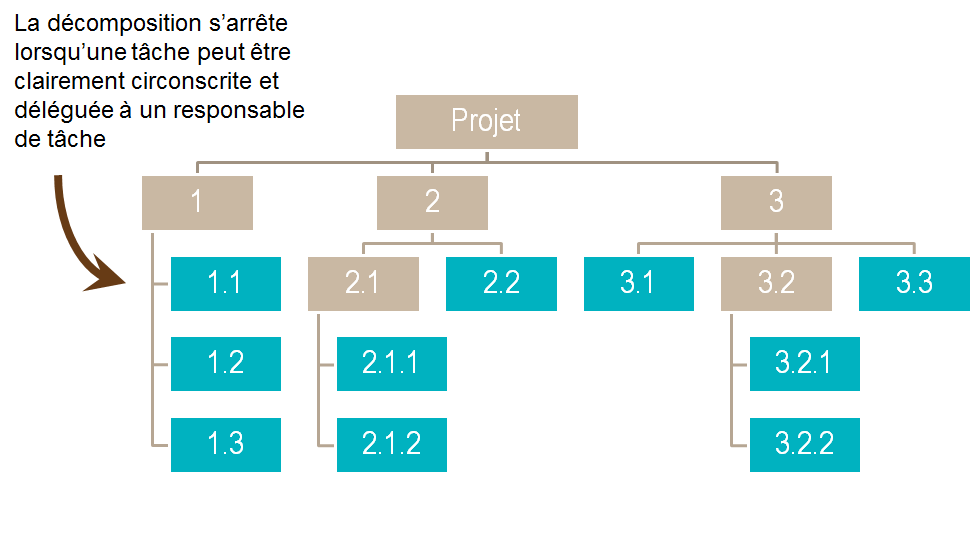

Le défi d’un bon organigramme des tâches, c’est trouver le bon niveau de décomposition des activités du projet. Trop détailler l’OT ou pas assez, c’est l’un des pièges les plus courants de l’organigramme des tâches :

Avec un organigramme des tâches peu détaillé, vous aurez du mal à affecter les tâches, suivre l’avancement, ou estimer les charges. Le projet devient imprécis.

Avec un organigramme des tâches trop détaillé, vous vous perdez dans une granularité inutile. Vous créez de la confusion et vous perdrez de vue les grandes étapes clés du projet.

Quand vous réalisez l’organigramme des tâches, posez-vous la question suivante : "Est-ce que cette tâche est pilotable et affectable à un responsable unique identifié ?".

Si la réponse est non, c’est sans doute que vous n’avez pas atteint le bon niveau de décomposition. En effet une tâche affectée à plusieurs responsables risque fort de ne pas être pilotée du tout !

La construction d’un organigramme des tâches peut s’appuyer sur différents modes de découpage, selon la nature du projet et les logiques de pilotage souhaitées.

Voici les différents modes pour lesquels vous pouvez opter :

| Modes de découpage | Pourquoi faire ? |

| Découpage séquentiel | Suit les grandes étapes du projet dans l’ordre chronologique |

| Découpage géographique | Pertinent pour des projets multi-sites ou déployés à l’international |

| Découpage fonctionnel | Organise les tâches selon les grandes fonctions de l’entreprise (RH, IT, production, etc.) ou les fonctions des livrables (dans le cas du développement d’une application informatique par exemple) |

| Découpage par nature d’activité (conception, réalisation, validation) | Permet de suivre les chaînes de valeur |

| Découpage par métier | Judicieux lorsque les contributions sont réparties par expertise (ingénierie, communication, juridique, etc.) |

Ces logiques peuvent se combiner, mais il est recommandé de choisir un axe principal de structuration pour garder une vision claire et cohérente du projet.

Le mode de découpage séquentiel : il suit les grandes étapes du projet dans l’ordre chronologique.

En identifiant d’abord ce que vous devez produire/livrer, vous pouvez ensuite décomposer ces livrables en activités nécessaires. Cela évite de tomber dans une logique déconnectée des objectifs du projet.

Par exemple : si le livrable d’un projet est une vidéo validée et publiée, alors les tâches en découleront naturellement : storyboard, tournage, relecture, validation, publication, etc.

Construire l’organigramme des tâches ne doit pas être un exercice solitaire du chef de projet.

La meilleure façon de le réaliser est de réunir les membres clés de l’équipe en charge du projet ou les experts et expertes impliquées. Ensemble, ils doivent lister en brainstorming toutes les tâches du projet, sans chercher à les ordonner ou à les structurer dans un premier temps.

Une fois les tâches identifiées, regroupez-les en "lots de tâches" chaque fois que cela est cohérent en termes de responsabilité pour constituer les branches de l’organigramme.

Impliquez dans la démarche :

Ce sont eux qui détiennent la connaissance de ce qu’il y a à faire sur le terrain.

Cette approche collaborative :

Deux formats principaux peuvent être utilisés :

C’est une arborescence descendante, du projet vers les sous-ensembles, les lots, puis les tâches.

Une hiérarchie type telle que « Projet → Phase → Lot → Tâche » peut être utilisée.

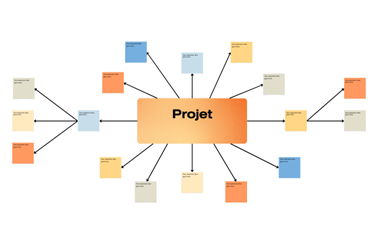

C’est une approche plus libre, intuitive, visuelle recommandée dans les projets créatifs ou pluridisciplinaires.

En conclusion, l’organigramme des tâches, c’est bien plus qu’un simple schéma. C’est la colonne vertébrale de votre projet. C’est un outil de réflexion stratégique, un levier d’organisation, et un point d’ancrage commun pour toutes les équipes du projet. C’est à partir de l’organigramme des tâches que sont élaborés le planning, le budget, les rôles, l’analyse des risques du projet.

Opération impossible