Recevez nos newsletters

Formation, Management, Commercial, Efficacité pro

Abonnez-vousYou are using an outdated browser. Please update your browser for a better experience

Chaque projet est une aventure unique, mais une constante demeure : le risque est omniprésent. Je dis souvent que la seule certitude que nous ayons dans un projet, c’est qu’il ne va pas se passer comme prévu. Que ce soit l’indisponibilité d’un expert clé, un fournisseur défaillant, une instabilité réglementaire ou une mauvaise communication, les aléas peuvent mettre en péril les objectifs les plus solides.

Et pourtant, beaucoup de projets échouent à anticiper ces risques. Faute de temps, par excès de confiance, ou même par peur de faire peur. Pourtant faire l'impasse sur la gestion des risques dans un projet est un véritable piège.

J’aime dire qu’un projet sans risque (identifié) est un projet à risques.

La seule certitude que nous ayons dans un projet, c’est qu’il ne va pas se passer comme prévu.

L’analyse des risques permet :

C’est une démarche de maturité en gestion de projet. Elle sécurise, responsabilise et oriente vers des décisions plus lucides.

Un risque est un événement incertain qui, s’il se produit, affectera au moins un des objectifs du projet : coût, qualité, délai, périmètre.

Un risque, ce n’est pas une catastrophe annoncée. C’est un événement incertain, qui pourrait survenir et impacter le projet, positivement (on parle alors d’opportunité) ou négativement (ce qui est le plus courant).

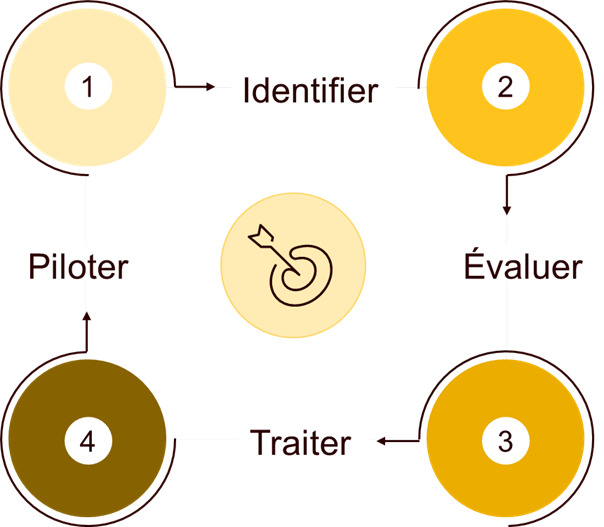

L’analyse des risques se déroule en 4 grandes étapes décrites dans la figure 1 ci-dessous.

Figure 1 : les 4 étapes de la gestion des risques

Voyons en détail les activités de chacune de ces étapes.

Cette étape se fait avec l’ensemble des parties prenantes du projet. Elle consiste à identifier les événements qui pourraient mettre en péril l’atteinte des objectifs du projet.

Plutôt que de viser l’exhaustivité, concentrez-vous sur les 5 à 10 risques critiques. C’est ce qu’on appelle parfois la règle des “10 risques maximum”.

Conseil d’expert : utilisez des méthodes collaboratives comme le brainstorming ou des grilles de risques types selon votre secteur.

Voici des exemples de familles de risques qui peuvent être utilisées dans des grilles types :

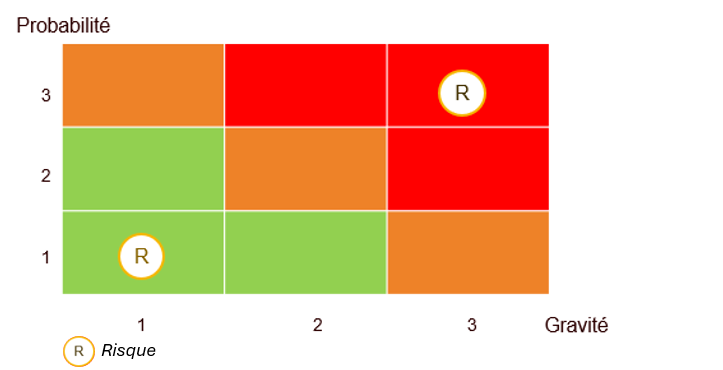

Une fois identifiés, on passe à l'évaluation des risques. Ils doivent être cotés selon deux axes :

En croisant ces deux axes, on obtient une matrice de criticité comme celle illustrée dans la figure 2 :

Figure 2 : Matrice de criticité des risques

Conseil d'expert : utiliser une matrice 3x3 avec le code couleur suivant :

🟢 Zone verte = faible criticité

🟠 Zone orange = attention

🔴 Zone rouge = action impérative

On trouve parfois des matrices 4x4 ou 5x5 mais ces matrices deviennent rapidement difficiles à manier et sont sources de beaucoup de débats pendant l’analyse.

L’utilisation des couleurs permet de prioriser les efforts sur les risques vraiment critiques comme le montre la 3e étape de la démarche.

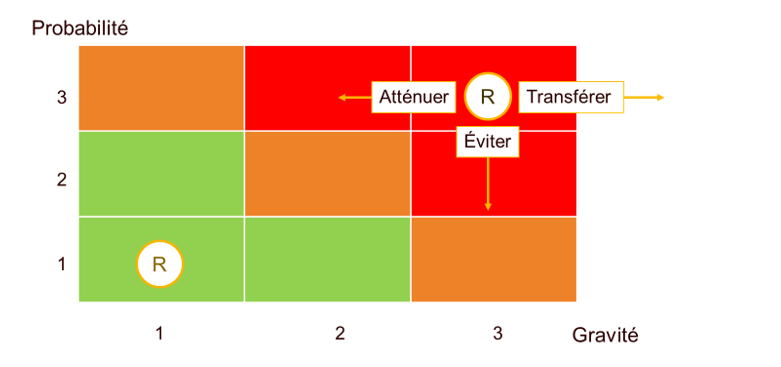

En fonction de la criticité, on choisit une stratégie de traitement comme modélisé dans la figure 3 ci-dessous et détaillé dans la table 1 également ci-dessous :

Figure 3 : Stratégies d’action de la réduction de criticité des risques

| Type d’action | Objectif | Exemple |

| Éviter | Supprimer ou réduire la probabilité d’occurrence de la cause | Doubler une compétence critique pour éviter un retard si une compétence devient indisponible |

| Atténuer | Réduire l’impact | Renforcer les tests pour éviter de découvrir des problèmes en opérations |

| Transférer | Déléguer le risque | Contrat avec clause de pénalité ou assurance pour couvrir un risque de change par exemple |

| Gérer | Accepter et encadrer | Créer une réserve de temps ou de budget permettant de couvrir les « petits » aléas |

Table 1 : stratégie d’actions de réduction de la criticité

Les actions de prévention ou de protection sont intégrées dans le plan du projet en ajoutant les livrables et les tâches correspondantes. Des provisions budgétaires et temporelles sont également ajoutées pour couvrir les risques mineurs (petits aléas). Il est courant de prévoir une provision budgétaire de 5 à 10 % du budget total du projet à cette fin.

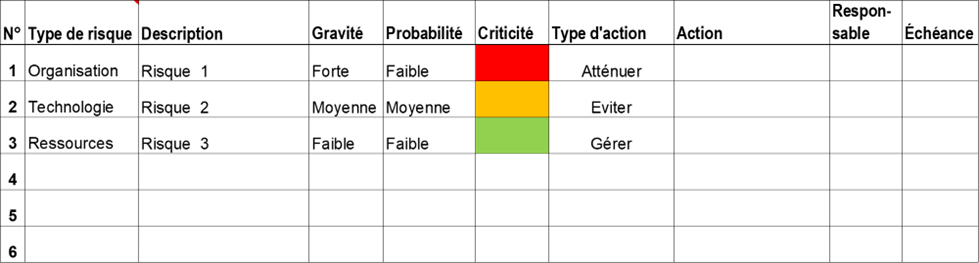

Concrètement les risques sont listés dans un tableau tel que celui présenté dans la table 2ci-dessous. Des actions, des responsabilités et des échéances sont alors définies pour chacun des risques listés.

Table 2 – Grille d’analyse des risques

Une analyse des risques n’est jamais figée ! Les risques évoluent, se précisent, ou disparaissent. Il est donc indispensable de :

Voici quelques conseils concrets pour renforcer l’efficacité de l’analyse.

Même dans les approches agiles, le risque existe — souvent sous forme d’incertitudes sur le périmètre ou la valeur métier. L’analyse des risques est alors plus dynamique mais la logique reste la même. Celle-ci est intégrée dans :

En conclusion, en management de projet anticiper, c’est piloter. Les risques ne font pas exception à cette règle.

Faire une analyse des risques, ce n’est pas “jouer à se faire peur”. C’est une preuve de lucidité et un acte de pilotage responsable. Elle structure le dialogue, alimente les arbitrages, et contribue à la réussite du projet. Un euro investi dans la prévention peut en éviter dix en gestion d’incident ou de crise.

Pour aller plus loin sur cette thématique :

Opération impossible